結論:とにかく冷静に手順を追って対処する

今回はできるだけ多くの方に伝えたい事故時の対処方法について解説します。

実は思っている以上に、様々な事を同時に進行しなければいけないので、事故処理はとにかく大変です。

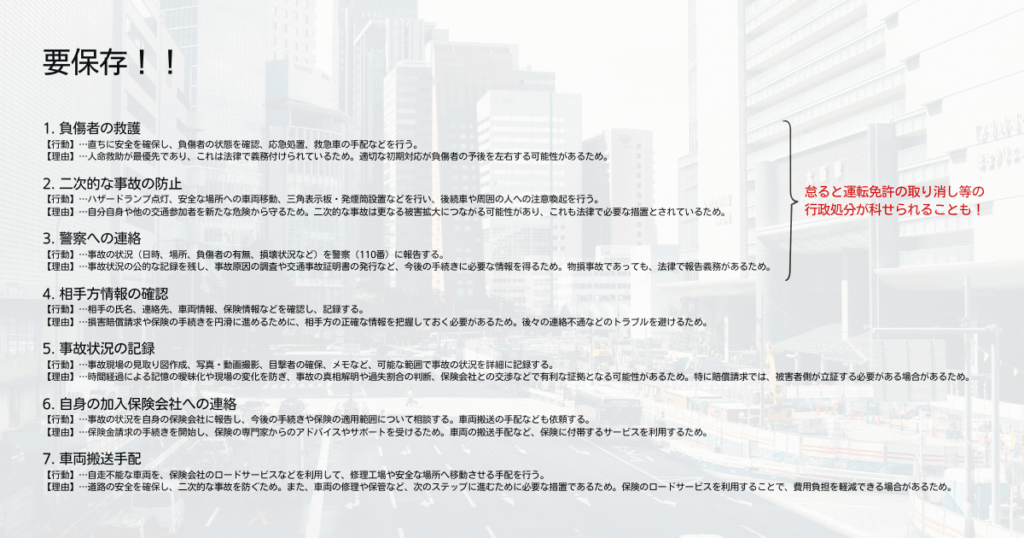

交通事故を起こしてしまった直後に、落ち着いて行うべき7つのことを以下にまとめました。

・負傷者の救護

・二次的な事故の防止

・警察への連絡

・相手方情報の確認

・事故状況の記録

・自身の加入保険会社への連絡

・車両搬送手配

これらの初期対応の流れを覚えておくだけでも、いざという時に落ち着いて行動できるはずです。

続いて各項目について解説します。

今回は少し長くなりますが、最後まで是非ご覧ください。

【前提知識】

法律という単語が出てきますが、道路交通法第72条第1項前段を指します。

解説ではかみ砕いて説明しますので、詳しくはご確認ください。

↓こちらを保存してもらうだけでも役立ちますので是非!!

負傷者の救護

何よりも優先されるべき法律で定められた義務です。

あなたの迅速な行動が、負傷者の命やその後の回復に大きく影響する可能性があります。

交通事故に係る運転者や同乗者は、車両等の運転を停止して、負傷者を救護する義務があります。

加害者だけでなく、被害者自身や同乗者も、負傷者の救護に当たらなければいけません。

負傷者の救護とは、単に声をかけるだけでなく、以下のような一連の行動を指します。

負傷者の状態確認

安全な場所への移動

応急処置、救急車の手配

救急隊への引継ぎを行う

負傷者の救護を怠りその場を立ち去る行為は、いわゆる「ひき逃げ」として道路交通法違反(救護義務違反)となり、非常に重い罰則が科せられます。

相手が「大丈夫」と言っても、安易にその場を離れるのは絶対にやめてください!!

ひき逃げとみなされると刑事罰だけでなく、運転免許の取り消し等の行政処分も科せられることになります。

二次的な事故の防止

交通事故を起こした運転者は、道路における危険を防止する等必要な措置を講じる義務があります。

これは、自分だけでなく、他の交通参加者の命を守るために不可欠な措置です。

具体的にはハザードランプの点灯、安全な場所への車両移動、三角表示板または発煙筒の設置、周囲への注意喚起、避難と安全確保などが挙げられます。

交通事故の現場は、他の車両にとっても危険な場所となり得ます。

これらの措置を怠ったために二次的な事故が発生した場合、最初の事故の当事者も責任を問われる可能性があります。

事故直後は動揺するかもしれませんが、落ち着いて二次的な事故の防止に努めましょう。

警察への連絡と相手方情報の確認

負傷者の救護と二次的な事故の防止を終えたら、必ず警察(110番)に連絡し、事故の状況を報告してください。

負傷者がいる場合は救急車の手配と同時に警察にも連絡することが一般的です。

負傷者がいなくとも物損事故の場合でも報告する義務があります。

忘れないように警察へ連絡しましょう。

警察の行う事故処理は下記の通り

・事故状況の確認と記録(実況見分)

・事故原因の調査

・当事者への事情聴取

・交通事故証明書の発行(保険請求などに必要)

この際に、氏名や連絡先、車両情報や自賠責保険の内容、免許証などを確認されます。

相手方情報の確認は、後々のトラブルを避けるために非常に重要です。

警察官の指示に従い、落ち着いて情報を交換しましょう。

警察官が交換すべき情報の項目や注意点などを指示してくれるため、必要な情報を漏れなく収集できます。

後日「聞いていない」「言っていない」といったトラブルを防ぐことができ、また必要以上に個人情報を開示する必要がなくなる場合があります。

事故状況の記録

時間が経つと記憶が曖昧になったり、現場の状況が変わってしまう可能性があるため、できるだけ事故直後に詳細な記録を残すようにしましょう。

と簡単に言いましたがこれが非常に難しいです。

主な記録事項は以下の通りです。

・事故現場の記録

道路の形状、車両の位置、衝突地点、信号機や標識、周囲の状況、車間距離など

・映像での記録

事故状況がわかるように全体像を撮影、車両の損傷個所、路面の痕跡など

・その他の記録

事故発生時の天候や路面状況、相手の言動や表情、目撃者など

賠償請求をする際には、被害者が立証しなければいけないこともあり、出来るだけ多くの情報を収集する必要があります。

とはいえ、上記全てを行うことは現実的に考えて難しいと思います。

備えとしてドラレコが非常に有効です。

手間のほとんどをドラレコが補ってくれる為、必ず搭載するようにしましょう。

自身の加入保険会社への連絡と車両搬送手配

保険会社への連絡は、今後の様々な手続きをスムーズに進めるための鍵となります。

警察への連絡、負傷者の救護、二次的な事故の防止、相手方の確認、事故状況の記録といった初期対応が一段落したら、できるだけ速やかに自身の加入している保険会社に連絡しましょう。

保険証券に記載されている24時間対応の連絡先に電話するのが一般的です。

最近では、保険会社のウェブサイトやアプリを通じて連絡できる場合もありますが、気が動転して上手く操作できないことも考えられます。

念のために電話番号は控えておきましょう。

連絡した際に聞かれることは以下の通り

・契約者氏名、保険証券番号

・事故発生日時と場所

・事故の状況

・負傷者の有無と状態

・相手がいる場合は、相手の氏名と連絡先

・警察への連絡の有無

・車両の状況(自走可能かどうか、損傷の程度など)

この際に車両の搬送手配も同時に行ってくれます。

サービス内容や車両の損害に応じて手配をしてくれたり、対処方法を聞くことが出来ます。

二次事故を防ぐためにも非常に役立つサービスです。

こちらに関しては保険会社によってサービス内容が異なる為、事前に契約内容をご確認ください。

ひとつひとつが重要

・負傷者の救護

・二次的な事故の防止

・警察への連絡

・相手方情報の確認

・事故状況の記録

・自身の加入保険会社への連絡

・車両搬送手配

いずれも、事故後の適切な対応に不可欠な行動です。

特に負傷者の救護や二次的な事故の防止、警察への連絡は法律によって義務づけられているので、忘れないようにしましょう。

最も大切なことは、事故直後に少しでも冷静さを保つことです。

なかなか難しいですが、何をしなければいけないかを思い浮かべられるだけでも行動が変わります。

冒頭に書いたように、内容が全て理解できなくとも流れだけでも把握してもらえれば幸いです。

まとめ

交通事故は、誰にとっても大きな試練になります。

しかし、事故直後の冷静かつ適切な行動が、あなた自身の安心感を大きく左右します。

この記事で解説した7つの行動は、どれも非常に重要です。

最も大切なのは、パニックにならず、一つ一つの手順を落ち着いて、そして確実に行うこと。

この流れをしっかりと頭に入れておくことが、いざという時にあなた自身を守ることに繋がります。

この記事が、万が一の事態に直面したあなたの冷静な行動を支え、少しでも安心へと導く力となることを願っています。

コメント